L’Institut La Boétie a publié en décembre une note sur l’inflation[1] qui a donné lieu à un échange le 15 décembre avec (notamment) Agnès Bénassy-Quéré[2], cheffe-économiste du Trésor. Cette dernière a prolongé la discussion dans un billet publié le 23 décembre[3]. Par ce court billet, nous souhaitons poursuivre ce dialogue constructif en apportant à notre tour quelques éléments de réponse.

I. L’invisibilisation de la lutte des classes par les prix

Pour Agnès Bénassy-Quéré, l’inflation exprime bien un « conflit de répartition », mais celui-ci ne serait pas tant entre capital et travail qu’entre les pays importateurs et les pays exportateurs ainsi qu’entre travailleurs. Bien entendu, l’inflation importée explique une grande partie de l’inflation, mais elle n’annule pas la lutte de classes qui se cristallise sur la progression des prix relativement aux salaires.

Pour Agnès Bénassy-Quéré, le conflit de répartition interne n’oppose pas travail et capital mais plutôt les travailleurs entre eux. S’appuyant sur les derniers chiffres de la DARES indiquant que les salaires des cadres n’ont progressé que de 2,7 % sur un an contre 4,4 % pour les ouvriers et 4,5 % pour les employés, elle en tire la conclusion que les écarts salariaux se resserrent, et donc que les catégories populaires sont en train de gagner le conflit de répartition au détriment des salariés les mieux payés. Elle en crédite en outre le gouvernement qui aurait pour objectif de défendre les intérêts des salariés les moins bien payés : « Une hausse des salaires qui rapproche l’échelle des salaires, et c’est ce que veut le gouvernement, il veut protéger les ménages modestes, et il préfère que ce soit les ménages des plus hauts déciles qui portent une baisse de leurs revenus réels »[4].

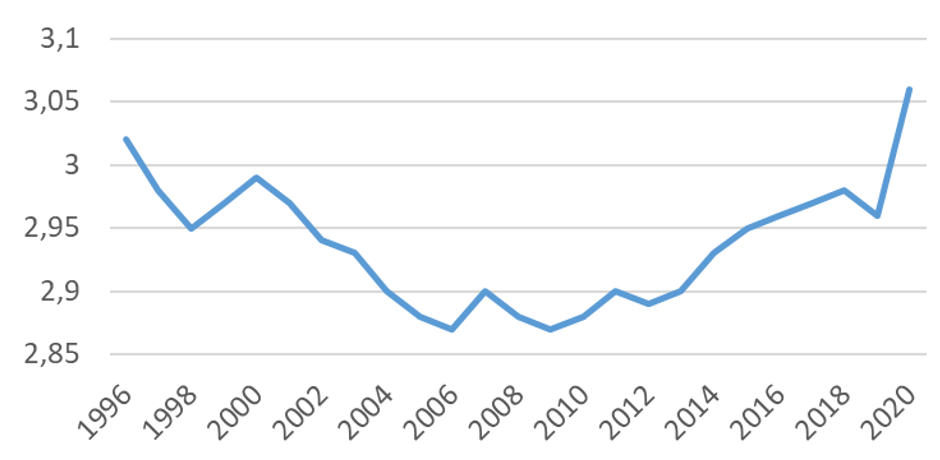

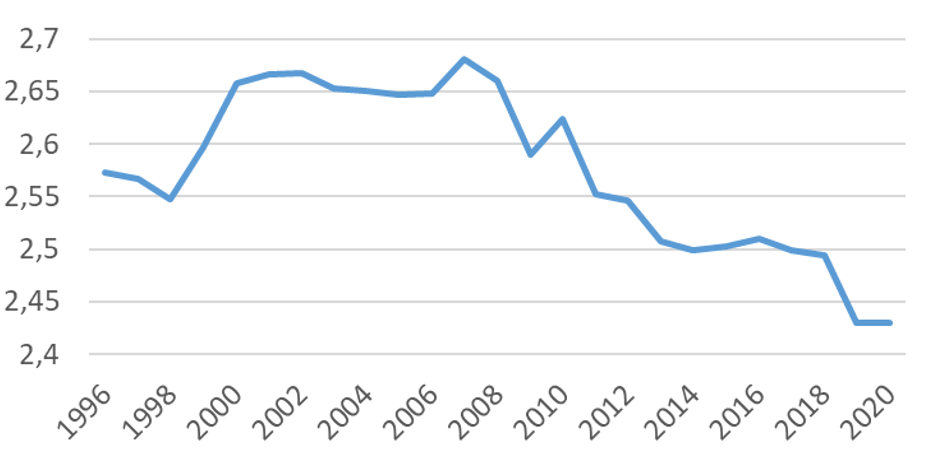

D’une part, on peut remarquer que les salaires réels des cadres, des ouvriers, et employés ont tous baissé ces derniers trimestres. D’autre part, l’inflation pèse plus sur les ouvriers et employés, car la part des produits alimentaires et énergétiques dans la consommation (dont les prix augmentent plus vite que la moyenne) est chez eux plus importante que chez les cadres[5]. Enfin, même si les salaires nominaux des cadres tendent, ces dernières années, à augmenter moins vite que les salaires des ouvriers et des employés, les inégalités salariales augmentent, notamment sous l’ère Macron. Le rapport interdécile (entre les 10 % des salaires les plus élevés et les 10 % des salaires les plus faibles) s’accroît sensiblement depuis 2013, alors que le rapport entre les salaires des cadres et ceux des employés décroît.

Graphique 1 : Rapport interdécile D9/D1 du salaire net annuel en équivalent temps plein dans le secteur privé

Source : INSEE, Base Tous Salariés, 2020.

Graphique 2 : Rapport entre salaires nets des cadres et salaires des employés (équivalent temps plein)

Source : INSEE, Base Tous Salariés, 2020.

Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Sans doute par le fait que des salariés moins payés obtiennent de plus en plus le statut de cadres, ce qui pèse à la baisse sur l’évolution des salaires des cadres.

Ajoutons en outre que si les inégalités salariales tendent à augmenter (contrairement au diagnostic erroné d’Agnès Bénassy-Quéré), elles sont redoublées par les mesures socio-fiscales qui profitent davantage aux plus riches[6]. Une première série de mesures pérennes prises en 2017 et 2018 (mise en place de la flat tax, suppression de l’ISF…) avait bénéficié aux ménages les plus riches, notamment aux détenteurs du capital. Une seconde série de mesures prises en 2020 et 2021 (baisse du barème de l’impôt sur le revenu, suppression progressive de la taxe d’habitation…) profitent aux ménages les plus aisés, notamment aux salariés les mieux payés. Les mesures qui ont bénéficié aux ménages les plus pauvres prennent essentiellement la forme de versements « exceptionnels », une forme d’aumône, alors que les plus riches bénéficient de mesures structurelles.

Enfin, l’indexation du Smic qui offre une protection pour les salariés du bas de l’échelle, n’est pas un « cadeau » du gouvernement. C’est une règle automatique qui s’impose au gouvernement. En revanche, le gouvernement a tout le loisir de décider de « coups de pouce » au-delà de la revalorisation automatique : il a systématiquement refusé de le faire (le dernier coup de pouce remontant à juillet 2012).

Bref, le diagnostic selon lequel le gouvernement servirait avant tout les intérêts des salariés les plus modestes est contredit sans ambiguïté par les faits.

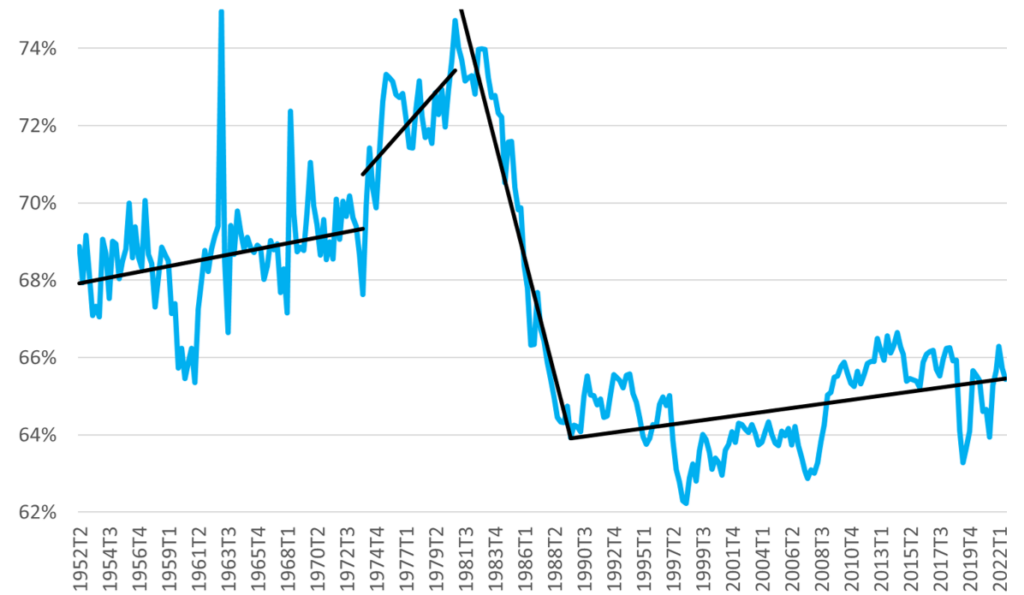

En outre, selon Agnès Bénassy-Quéré, il n’y aurait pas d’actualité particulière du conflit de répartition entre capital et travail car le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits serait « stable » sur longue période, Agnès Bénassy-Quéré précisant ensuite ce qu’elle entend par « longue période » : « depuis le début des années 1990 ». En effet, ce partage est globalement stable depuis le début des années 1990 (nous pouvons même lui concéder que la part des salaires augmente très légèrement), mais Agnès Bénassy-Quéré passe sous silence le fait que la part des salaires a chuté d’environ 10 % au cours des années 1980 ! Si on met de côté les années 1970 (où la part des salaires a nettement augmenté) et les années 1980, il est incontestable que sur longue période, la part des salaires est aujourd’hui inférieure d’environ 4 points à ce qu’elle était dans les années 1950 et 1960, au coeur des « Trente Glorieuses »[7].

Graphique 3 : Part des salaires dans la valeur ajoutée des sociétés non financières[8]

Source : Comptes nationaux, INSEE.

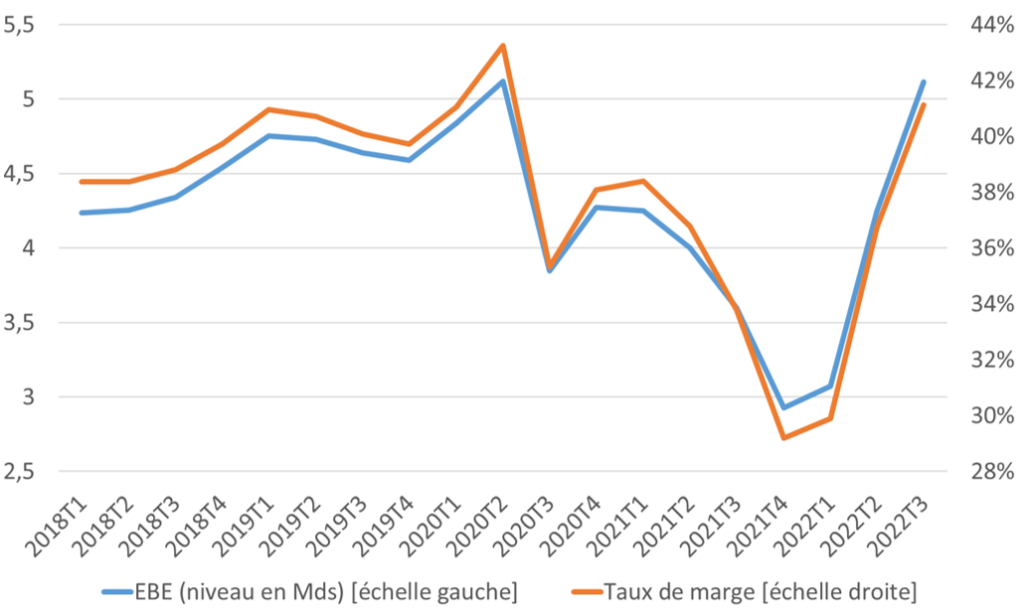

Dans son commentaire de notre note, Agnès Bénassy-Quéré indique que les marges de l’industrie agro-alimentaire auraient baissé ces dernières années. Nous avons déjà montré que c’était faux. Depuis que les prix alimentaires se sont envolés (depuis un an environ), les marges et le taux de marge des entreprises de l’agro-alimentaire ont explosé et se situent aujourd’hui à un niveau supérieur à ce qu’ils étaient en 2018. C’est pourquoi nous avons expliqué que le rapport de l’Inspection des finances[9] était gravement erroné quand il expliquait que les capitalistes de l’agro-alimentaire avaient comprimé leurs marges pour limiter l’impact de l’envolée des prix des matières premières sur le consommateur. C’est exactement le contraire qui s’est produit.

Graphique 4 : Evolution de l’excédent brut d’exploitation et du taux de marge de l’industrie agro-alimentaire

Source : Comptes nationaux, INSEE.

II. La dépolitisation de la boucle prix-salaires

Pour Agnès Bénassy-Quéré, les rapports entre prix et salaires obéissent à des lois naturelles, qui mettent de côté les rapports de force : « après une poussée inflationniste, les salaires nominaux « rattrapent » progressivement les prix, sans qu’il y ait besoin d’une indexation explicite ». L’indexation explicite ne ferait que perturber ces lois naturelles en provoquant un emballement de l’inflation, qui… serait préjudiciable aux salariés les plus modestes : « Une indexation générale des salaires serait probablement contreproductive au sens où elle réaugmenterait les écarts salariaux ». Encore une fois, les conflits de répartition au sein des travailleurs sont mis en avant pour faire écran à la lutte entre capital et travail, et c’est bien un nivellement par le bas des salaires qui est ainsi défendu. Agnès Bénassy-Quéré n’étaye pourtant pas ces affirmations. Le grand patronat est en revanche bien conscient que l’indexation générale des salaires sur les prix renforce globalement le camp des travailleurs, et c’est bien pour cela qu’il y est farouchement opposé. Mais Agnès Bénassy-Quéré préfère s’en remettre aux lois naturelles du marché : les entreprises qui le pourront augmenteront les salaires et celles qui ne le peuvent pas ne le feront pas, et ce serait très bien ainsi : nul besoin de mesures contraignantes, il faut laisser faire le marché !

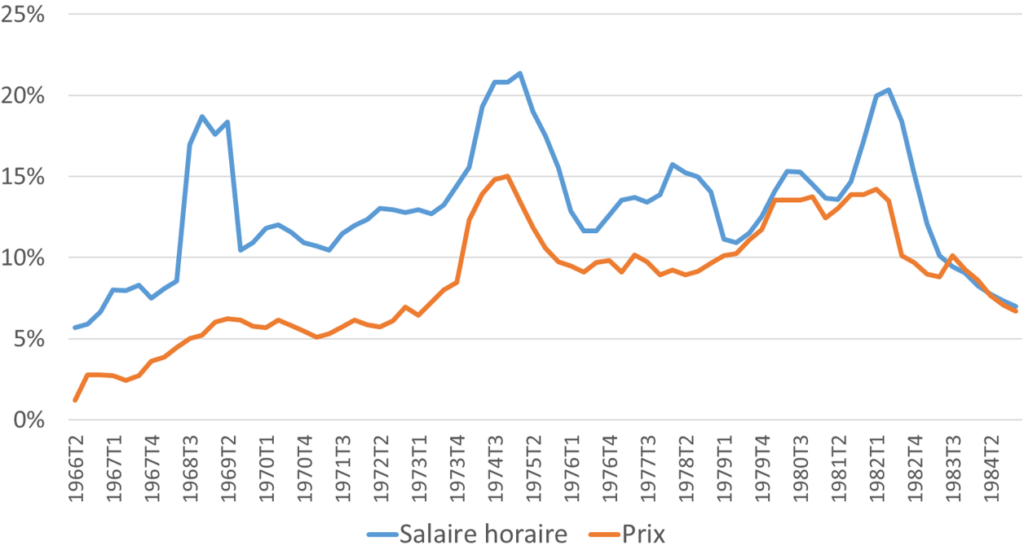

Un rapide retour sur les évolutions de prix et de salaires autour des années 1970 s’avère instructif. Entre 1974 et 1982 (période de forte inflation), les salaires ont toujours progressé plus vite que les prix, y compris pendant la forte poussée inflationniste de 1974. Cela montre qu’il n’y a aucune loi naturelle, et que tout dépend de l’intensité de la lutte de classe. Depuis deux ans, les salaires réels ne font que baisser. Ils n’ont jamais baissé (en moyenne) pendant les années 1970 : les clauses d’indexation des conventions collectives et l’intensité des luttes ouvrières ont permis de maintenir une progression du salaire réel.

Graphique 5 : Evolution des salaires horaires et des prix (en glissement annuel)

Source : INSEE (IPCH à partir de 1997, IPC base 2015 entre 1991 et 1996, IPC base 1980 entre 1966 et 1990 pour les prix) ; Comptes nationaux pour les salaires horaires.

On notera également que les très fortes hausses de salaires obtenues après Mai 1968 ne se sont pas traduites par une accélération de l’inflation. Il n’y a donc aucun lien automatique entre évolution des prix et évolution des salaires, dans un sens ou dans l’autre. La boucle prix-salaire est un fantasme qui vise à dépolitiser les conflits de répartition en faisant croire que des lois naturelles régissent l’évolution des salaires relativement aux prix. En sens inverse aujourd’hui, la hausse des salaires ne suit absolument pas la hausse des prix, et il n’y aucun automatisme pour qu’il y ait un « rattrapage ». Les hausses de salaires ne sont jamais accordées de bonne grâce par le patronat : elles doivent être arrachées par les travailleurs. Après 1982, l’austérité salariale ne visait pas simplement à contenir l’inflation, mais aussi et surtout à mettre la fin à la croissance des salaires réels pour augmenter la part des profits dans la valeur ajoutée, ce qui a été obtenu dans des proportions considérables au cours des années 1980.

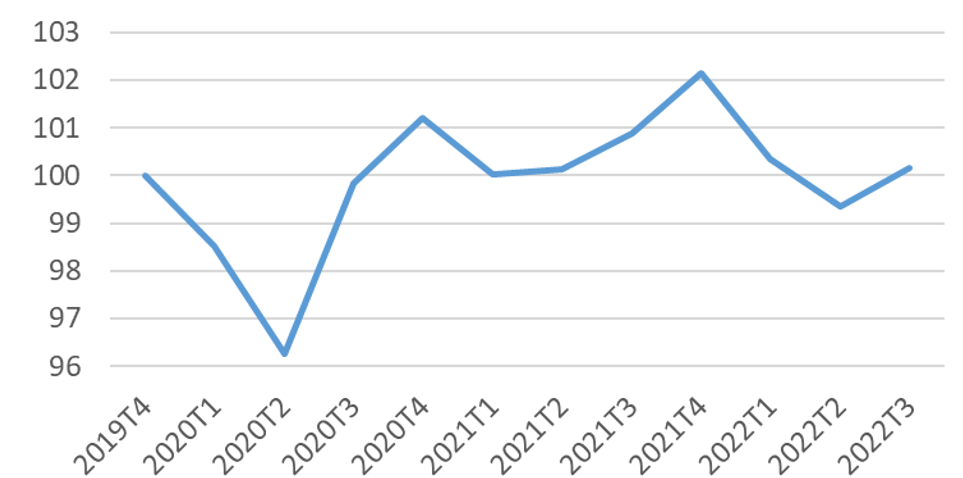

Aujourd’hui, les travailleurs se battent et se battront pour défendre leur pouvoir d’achat. Contrairement à ce qu’affirme Agnès Bénassy-Quéré, qui salue la « performance » du gouvernement, le pouvoir d’achat n’a pas augmenté de 2 % par rapport à l’avant-crise Covid. Elle « oublie » visiblement de prendre en compte la croissance démographique. Or, la mesure officielle du pouvoir d’achat des ménages est la croissance du revenu disponible des ménages corrigé de l’évolution des prix et de la croissance démographique. Celui-ci n’a pas augmenté : il est resté stationnaire (hausse de 0,1 % entre le dernier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2022).

Graphique 6 : Evolution du pouvoir d’achat, base 100 2019

Source : Comptes nationaux, INSEE.

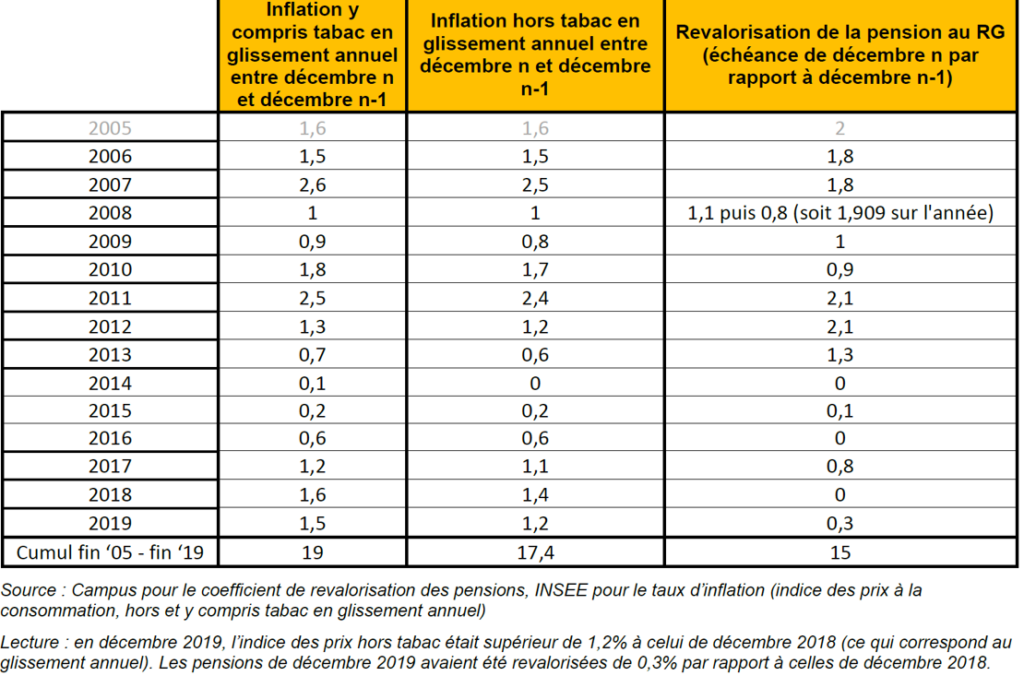

Contrairement à ce qu’elle affirme, les retraites et les minima ne sont pas pleinement indexés sur l’inflation, d’abord parce que les revalorisations se fondent sur l’inflation passée et ne sont donc pas protectrices lorsque l’inflation progresse, et ensuite à cause de sous-indexations et désindexations discrétionnaires des gouvernements successifs. Par exemple, entre 2015 et 2020, les pensions de retraite du régime général n’ont augmenté en moyenne que de 0,4 % par an alors que l’inflation était en moyenne de 1 %[10]. L’été dernier, une hausse de 4 % des principales prestations sociales ne compensait pas du tout l’évolution des prix. Depuis l’élection de Macron en 2017, la revalorisation des pensions du régime général a systématiquement été inférieure à l’inflation (elle a même été nulle en 2018).

Graphique 7 : Comparaison entre l’inflation et la revalorisation des pensions de base[11]

Source : CNAV.

III. Augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, une nécessité !

Dans un contexte de baisse des gains de productivité, et même de baisse de la productivité du travail, le conflit de répartition s’aiguise. La stabilité de la part des salaires dans la valeur ajoutée n’empêche pas la baisse des salaires réels et l’appauvrissement des travailleurs. La part des salaires dans la valeur ajoutée doit donc augmenter pour que les besoins fondamentaux des salariés soient satisfaits.

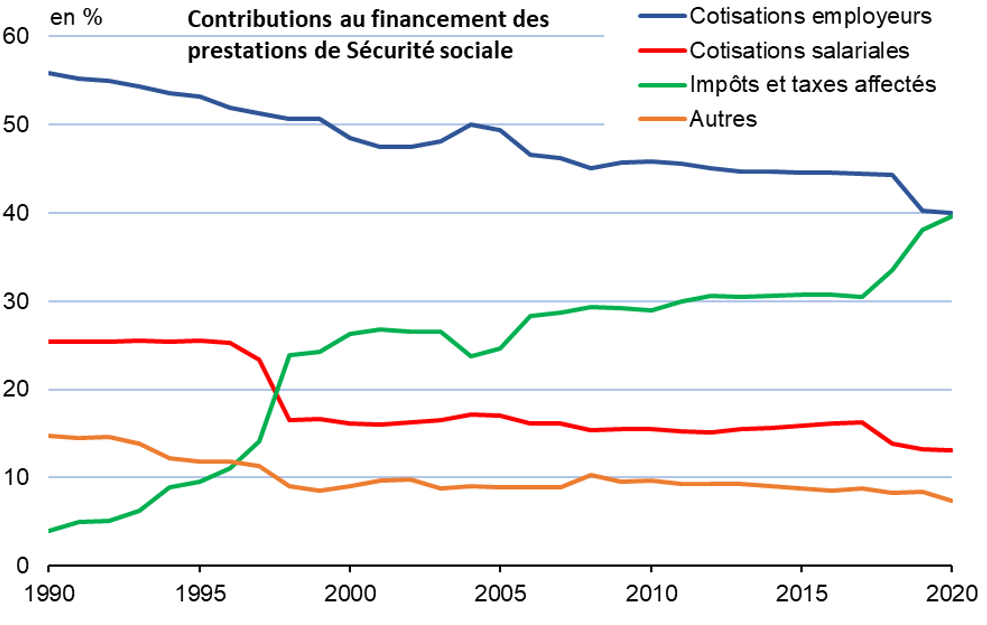

Or, le gouvernement cherche au contraire à faire baisser cette part avec sa réforme des retraites qui vise à réduire la partie socialisée des salaires, en diminuant les dépenses consacrées aux prestations retraite. Pourtant, depuis une trentaine d’années, la part des cotisations patronales dans le financement des prestations de Sécurité sociale n’a cessé de diminuer et est passée de près de 60 % à 40 %.

Graphique 8 : Contributions au financement des prestations de Sécurité sociale selon le type de ressources

Source : Comptes de la protection sociale (DREES).

C’est avec cette pensée régressive qu’il faut rompre aujourd’hui. Il est notamment nécessaire de revenir sur les exonérations de cotisation, qui représentent 90 Mds d’euros par an[12] selon la Cour des comptes, alors même que leur inefficacité en matière d’emploi est avérée[13]. Augmenter la contribution du patronat est un levier pour garantir à chacun le droit de partir à la retraite à 60 ans (et avant pour les métiers pénibles) avec une bonne pension.