Introduction

Non, le 8 mars n’est pas la journée de LA femme à laquelle il s’agit d’offrir un « cadeau » comme nombre de marques en font la publicité, proposant tantôt une culotte « gratuite » pour l’achat d’un bouquet ou d’un soutien-gorge, tantôt une « réduction » sur un appareil électroménager.

Le 8 mars est le fruit d’une longue histoire des luttes pour les droits des femmes, des luttes puissantes articulées à d’autres combats pour l’émancipation.

Avant même l’émergence de cette date, bien sûr, des femmes ont pris part à d’immenses soulèvements populaires contre l’oppression, pour la justice et l’égalité. Elles ont toujours été parties prenantes des grandes mobilisations sociales et des moments révolutionnaires. À chaque fois, elles se sont exprimées en tant que femmes, comme on l’a beaucoup vu sous la Révolution française, et se sont organisées de manière spécifique, comme sous la Commune de Paris, pour l’émancipation du travail des femmes, loin du joug du capital. Au-delà, des militantes et théoriciennes socialistes, communistes, libertaires, ont montré l’articulation entre l’exploitation capitaliste et l’oppression spécifique des femmes.

Cette contribution vise à rappeler, à travers le 8 mars, une histoire des engagements et des conquêtes féministes. Depuis ses origines, le 8 mars est marqué par une double bataille : pour les droits des femmes et contre l’exploitation.

En raconter l’histoire permet tout simplement de mieux combattre au présent. C’est d’autant plus important à l’heure des contre-réformes, telle celle sur les retraites, qui s’abattent comme un rouleau compresseur et avancent tel un bulldozer. Retracer cette histoire, c’est aussi puiser la force de les arrêter.

1. L’invention de la journée internationale des droits des femmes : une naissance dans le mouvement ouvrier

Un produit de l’autonomie des femmes au sein de la Deuxième internationale (1889-1914)

La naissance d’une journée politique dédiée à la promotion des droits des femmes est indissociable de l’affirmation progressive, au sein de la Deuxième internationale socialiste, de comités autonomes de militantes cherchant à mettre à l’agenda du mouvement la lutte pour les droits des femmes.

Lors du congrès fondateur de l’Internationale ouvrière à Paris en juillet 1889, la dirigeante sociale-démocrate allemande Clara Zetkin prononce un discours, acclamé, sur la nécessité d’une alliance égalitaire des femmes et des hommes pour obtenir un changement social d’envergure.

Cependant, les militantes socialistes constatent rapidement que la centralité de la lutte des classes dans les instances du mouvement éclipse les luttes pour l’égalité politique et salariale des femmes, jugées secondaires. Réunies à part lors du congrès de Londres en 1896, trente déléguées actent l’impossibilité de faire progresser leurs combats féministes sans organisation ad hoc[1]. Passant outre l’opposition des dirigeants socialistes, elles appellent à fonder des comités locaux réservés aux femmes.

Ces collectifs, tout en restant articulés aux sections nationales de l’Internationale ouvrière, en sont autonomes et œuvrent à y faire progresser les luttes pour l’égalité des droits, en particulier « le droit de vote pour la femme et l’abolition de son esclavage sexuel »[2]. C’est en ces termes que Theresa Malkiel décrit l’objectif politique de la Women’s Progressive Society of Yonkers (New York) qu’elle fonde en 1905[3]. Et c’est un comité analogue, rassemblant les femmes socialistes d’Allemagne, qui propose en 1906 de convoquer un congrès international des femmes socialistes en parallèle du congrès de l’Internationale ouvrière à Stuttgart.

Cinquante-huit déléguées venant de quinze pays se retrouvent à Stuttgart en août 1907 pour une première « Conférence internationale des femmes », à la fois autonome et partie prenante de la Deuxième internationale. La conférence acte sa pérennisation en élisant comme secrétaire Clara Zetkin et appelle à une coopération internationale des comités de femmes socialistes. Elle se réunit à nouveau en 1910, en marge du congrès de Copenhague.

Cette seconde conférence est en grande partie dédiée à la question stratégique des rapports entre les comités de femmes socialistes avec les féministes dites « de la bourgeoisie », notamment les suffragettes luttant pour l’égalité politique en dehors du mouvement ouvrier. Pour Clara Zetkin, « Marx a forgé le glaive qui a tranché les attaches entre mouvement féminin prolétarien et bourgeois »[4]. Les militantes socialistes doivent rassembler les femmes selon une logique de classe, sans alliance avec les féministes bourgeoises. C’est cette ligne qui l’emporte en 1910, malgré les efforts de la déléguée française Madeleine Pelletier qui plaide l’alliance de toutes les féministes par-delà les frontières de classes[5].

La proposition par Clara Zetkin à Copenhague d’une « journée internationale des femmes » s’inscrit dans cette stratégie de « division des femmes selon une ligne de classe et de compétition à l’égard du mouvement féministe[6] ». Il s’agit de mobiliser au sein et autour de la Deuxième internationale, afin d’obtenir la prise en compte des revendications des femmes par les dirigeants du mouvement ouvrier, d’une part, et pour recruter des militantes dans les comités de femmes socialistes, de l’autre.

L’idée est vraisemblablement inspirée de l’expérience de Theresa Malkiel. Avec le soutien du Woman’s National Committee des États-Unis, elle venait en effet de lancer le « National Woman’s Day », dont la première édition s’était tenue le 28 février 1909[7].

Même si la proposition de Clara Zetkin n’est pas retenue par les dirigeants socialistes pour figurer dans les actes de la conférence de Copenhague, elle fait grand bruit[8]. Dès 1911, des Journées internationales des femmes voient le jour dans divers pays. Ainsi le 26 février 1911 aux États-Unis, le 19 mars en Allemagne et en Autriche, le 1er mai en Suède. En Russie tsariste, la « Journée internationale des ouvrières » est célébrée le 2 mars 1913, puis le 8 mars 1914.

Si la date n’est pas encore fixée au 8 mars et que ces Journées prennent la forme d’initiatives nationales peu coordonnées, on peut tout de même dater de cette période la naissance de l’institution de la Journée internationale des droits des femmes.

L’apport de la Russie révolutionnaire à l’institution du 8 mars (1917-1921)

C’est au fil de la révolution russe, engagée en 1917, que la date du 8 mars émerge puis s’impose au sein de la Troisième Internationale communiste. Depuis 1913, les femmes de Petrograd (ancienne Saint-Pétersbourg) ont pris l’habitude de manifester le dernier dimanche du mois de février pour leurs droits, en application de l’appel de 1910[9]. En 1917, la mobilisation tombe le 23 février du calendrier julien, en vigueur en Russie (soit le 8 mars du calendrier grégorien, pour le reste de l’Europe). Menée par la révolutionnaire féministe Alexandra Kollontaï, la manifestation prend des allures d’insurrection contre la vie chère. La plupart des produits alimentaires sont sujets à une inflation de 80 %, et 120 % en ce qui concerne le pain.

L’universalité du mot d’ordre facilite le ralliement des ouvriers de la métallurgie, qui rejoignent spontanément le cortège. En seulement cinq jours d’une mobilisation devenue gigantesque, la Révolution de Février force le tsar Nicolas II à abdiquer le 27 février (12 mars) 1917. 40 000 femmes manifestent dans les rues de Petrograd au cours de ces journées de mars. Sous leur pression, avec aussi celle de la Ligue pour l’égalité des droits, le gouvernement provisoire accorde le droit de vote aux femmes russes pour l’élection de l’Assemblée constituante.

En souvenir de cette Révolution partie d’une Journée internationale pour les droits des femmes, et sur proposition d’Anna Maï, déléguée bulgare à la seconde conférence de l’Internationale communiste, Lénine fait du 8 mars un jour férié en 1921[10]. C’est une mise en exergue symbolique de la conjonction des luttes féministes et prolétariennes, dans une perspective révolutionnaire. Dès 1922, le 8 mars connaît un grand succès en tant que moment de ralliement des partisans du socialisme à travers le monde.

Même si de nombreuses Européennes ont obtenu le droit de vote entre 1900 et 1920, alors qu’en France, il faudra attendre 1944, la Journée internationale reste un temps fort du calendrier politique, parce qu’elle est devenue un jour privilégié du militantisme socialiste et communiste. Pour ces mouvements politiques, c’est le moment de mettre en avant les maux de la société dont les femmes sont les premières victimes, et de promouvoir la Révolution. Dans le même temps, en URSS, la Journée internationale des femmes s’institutionnalise, sous l’impulsion de la désormais ministre Alexandra Kollontaï.

Parmi les mesures qui font progresser les droits des femmes durant les premières années de l’URSS, on pourrait citer le contrôle ouvrier sur la production expropriée, la journée de travail de huit heures, les deux semaines de congés payés, l’interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants de moins de seize ans, les registres d’état civil qui donnent aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, l’instauration du mariage civil, le droit au divorce et la liberté d’avortement. Première femme dans l’histoire du monde à devenir ministre, Alexandra Kollontaï initie la création de maisons d’enfants, de foyers pour les gamins des rues et les nécessiteux, ainsi qu’un système de santé public et gratuit.

2. De la fin de la Première Guerre mondiale à la fin des années 1960 : entre répression et émancipation

1918- 1945 : reculs des droits et résistances féministes

Si les structures féministes perdurent, les crises qui traversent la première moitié du XXe siècle nuisent grandement au combat féministe. La Première Guerre mondiale met un coup d’arrêt à l’avancée du droit des femmes et aux mobilisations autour des Journées des droits des femmes. Le pacifisme et l’internationalisme du mouvement féministe sont questionnés au sein même du mouvement. En 1915, le Congrès International des Femmes pour la Paix de La Haye organisé par l’Alliance internationale pour le vote des femmes est boudé par les féministes patriotes, notamment françaises[11].

Le suffragisme, quant à lui, résiste, malgré la volonté de le reléguer au second plan : le temps n’est plus aux droits des femmes mais à l’effort de guerre ! Néanmoins, l’Union française pour le suffrage des femmes[12] milite même pendant le conflit pour que le sujet soit débattu dans le cadre parlementaire, en mettant en avant l’effort féminin à la guerre.

Au lendemain du conflit, les féministes françaises doivent faire face à une offensive des milieux conservateurs qui remettent en cause le droit à la contraception et à l’avortement. Elle se matérialise par les lois de juillet 1920 contre la contraception (qui l’assimile à un avortement et interdit toute publicité anticonceptionnelle) et de mars 1923 contre l’avortement, désormais jugé en correctionnelle.

Les choses s’aggravent encore par la suite puisqu’en 1942, sous le régime de Vichy, l’avortement devient un crime d’État[13]. Par ailleurs, la crise des années 1930 en France relègue nombre de femmes au foyer, faute d’emploi. Le mouvement féministe connait lui aussi une certaine atonie, entre essoufflement et répression du féminisme radical[14].

Dans le reste de l’Europe, la montée des nationalismes et du fascisme nuit partout aux droits des femmes. En Espagne, alors que les femmes ont conquis le droit de vote en 1931 et la liberté d’avorter en 1936, ces droits leur sont rapidement retirés sous la dictature de Franco et ce jusqu’à la fin du régime en 1975. Mussolini divise quant à lui le salaire des femmes par deux dès son arrivée au pouvoir en 1922 en Italie.

Au sein du parlement allemand, Clara Zetkin prononce un discours contre le nazisme. Hitler cantonne très rapidement les femmes au foyer, les privant de l’accès à de nombreux emplois et à l’enseignement ; « Kinder, Küche, Kirche » – les enfants, la cuisine, l’église – devient un des slogans réactionnaires favoris des nazis[15].

Mais l’entre-deux-guerres n’est pas qu’un moment de recul. Le mouvement des femmes se restructure en 1926 et prend le nom de Comité des femmes de l’Internationale socialiste dirigé par Edith Kremmins à la tête du secrétariat international. Les États généraux du féminisme se réunissent à Paris en février 1929[16], dominés par une stratégie réformiste et la promotion du suffragisme[17].

En France, l’arrivée du Front populaire en 1936 fait avancer, bien que timidement, la place des femmes en politique. Trois femmes entrent au gouvernement : Cécile Brunschvicg, Irène Joliot-Curie et Suzanne Lacore. Néanmoins, malgré la mise en place d’une coalition de gauche à la tête de l’État, plutôt favorable à la cause suffragiste les femmes n’obtiennent toujours pas le droit de vote, pourtant désormais en vigueur au Danemark, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande, en Turquie, en Espagne (pour très peu de temps), au Brésil et au Portugal.

Mais le Front populaire enregistre tout de même une avancée pour le droit des femmes : en 1938, elles ne doivent plus obéissance à leur mari, mesure qui avait été mise en place par le Code civil napoléonien. Elles disposent désormais d’une capacité juridique, certes restreinte, et peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari.

Comme pour celle de 1914-1918, la Seconde Guerre mondiale marque un temps d’arrêt pour les manifestations féministes. La période qui suit la guerre a souvent été décrite comme peu mobilisatrice pour la lutte féministe, avant son retour en force dans les années 1970. Pourtant, cette période marque les prémices des combats qui se déploient dans les décennies suivantes[18].

1945 – 1970 : nouvelles luttes et nouveaux droits

En France, le moment de la Libération est marqué par une avancée majeure : l’obtention du droit de vote par l’ordonnance du 21 avril 1944. Après plus d’un demi-siècle de lutte, ce droit est arraché de justesse : le débat est ouvert au sein de l’Assemblée consultative d’Alger par le PCF et le MRP (le Mouvement républicain populaire, démocrate-chrétien).

L’amendement de Fernand Grenier, revendiquant les mêmes droits électoraux pour les femmes que pour les hommes, l’emporte de justesse, par 67 voix contre 51[19]. Les femmes ont désormais davantage de place dans la sphère politique : le PCF favorisait déjà leur implantation dans la vie politique, mais un pas de plus est franchi en 1947 lorsque Germaine Poinso-Chapuis devient la première femme ministre, ce qui n’arrivera plus avant Simone Veil, 27 ans plus tard !

La période est également propice au retour des manifestations. La journée du 8 mars se généralise dans le monde entier. En France, la CGT et le PCF s’emparent de la date et prennent l’initiative de mobilisations massives pour cette Journée internationale du droit des femmes. En 1948, des centaines de milliers de femmes défilent dans les grandes villes du pays. Côté communiste, ces mobilisations sont pilotées par l’UFF, l’Union des femmes françaises, créée en 1944 qui revendique, entre autres, la reconnaissance du 8 mars comme journée internationale, l’égalité politique et l’émancipation des femmes par le travail[20].

Au milieu des années 1950, la date du 8 mars se réinvente. À cette période, le récit sur les origines du 8 mars change sensiblement : la première mobilisation ne daterait plus de la Révolution russe, du 8 mars 1957 quand, aux Etats-Unis, des ouvrières de l’habillement new-yorkaises se seraient mobilisées pour améliorer leurs conditions de travail.

On retrouve cette date de plus en plus régulièrement dans des journaux tels que L’Humanité ou les Cahiers du communisme. Pourquoi cette légende – puisque l’événement n’a pas eu lieu ? L’historienne Françoise Picq y voit plusieurs raisons : d’une part la volonté de la CGT de s’émanciper de l’UFF dans une optique de réappropriation du 8 mars autour de l’émancipation des femmes ouvrières ; d’autre part, une volonté se démarquer de l’URSS dans un contexte de Guerre froide et de s’éloigner du discours soviétique de l’époque, pour tendre vers une journée consacrée aux mobilisations ouvrières dans le cadre de la lutte des classes[21].

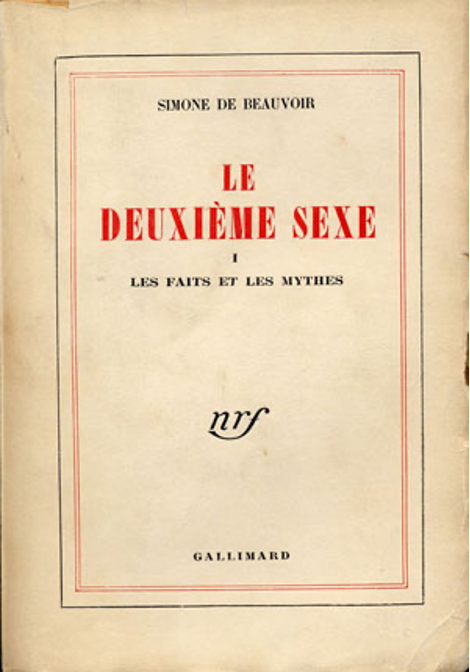

Après la parution en 1949 du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir[22], et au sortir d’une période de populationnisme mettant en valeur les mères destinées à repeupler le pays, plusieurs féministes s’organisent et militent pour une maternité consentie et volontaire. Le 8 mars 1956, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé et Evelyne Sullerot créent la Maternité Heureuse, plaidant pour l’accès à la contraception et à une parentalité heureuse.

Elles rencontrent logiquement l’opposition de l’Église catholique mais aussi d’une partie du PCF, qui y voit une mesure impérialiste tout droit venu d’Outre-Atlantique et qui promeut une politique nataliste. Bien qu’encore embryonnaire, et cherchant à se faire voir comme respectable, la Maternité Heureuse marque les prémices d’une radicalisation des luttes pour l’accès à la contraception et la libre disposition du corps des femmes[23].

3. Les années 1970 : auto-organisation des femmes et institutionnalisation du 8 mars

Résistances féministes à la récupération

Tout au long des années 1970, et dans le prolongement du puissant engagement des femmes dans la grève générale de mai-juin 1968, le 8 mars va acquérir une nouvelle force, très auto-organisée. Car si le mouvement féministe prend une ampleur considérable durant ces années décisives, beaucoup de femmes qui s’y engagent se méfient particulièrement des initiatives de type gouvernemental et, plus largement, institutionnel.

« La femme n’existe pas, c’est une des créations du patriarcat destinées à écraser les femmes » :telle est la conclusion lancée par les militantes qui, en novembre 1970, mettent en œuvre le détournement des États généraux de la femme organisés par l’hebdomadaire Elle.

D’une part, ces féministes luttent frontalement contre l’aliénation spécifique subie par les femmes dans le cadre de l’ordre patriarcal et de la domination masculine qu’elles dénoncent. D’autre part, elles doutent qu’il puisse y avoir une « condition féminine », précisément, en dehors de la construction qui en est faite par ceux qu’elle arrange parce qu’elle les sert.

Ainsi en France lorsqu’en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, est mis en place un secrétariat d’État à la Condition féminine avec à sa tête la journaliste et écrivaine Françoise Giroud, certaines en récusent l’appellation, car il s’agit pour elles de « déconditionner » la place des femmes et donc de cesser l’essentialiser.

De fait, la méfiance est grande à l’égard de ce Président qui certes, pour la première fois, introduit la question des femmes à l’agenda ministériel, mais contribue dans le même mouvement à réifier « la femme », « les femmes », comme si elles formaient une essence, une entité, en reconduisant les clichés. Valéry Giscard d’Estaing évoque en effet, à leur sujet, « leur désintéressement, leur générosité, leur simplicité et leur capacité d’agir pour une société meilleure et non pour des avantages immédiats ».

Pour les féministes mobilisées, c’est un double piège. D’abord parce que ce type de propos a pour effet de reproduire l’imposition de rôles sexués. Ensuite parce que la visibilité donnée aux femmes avec un portefeuille ministériel peut tout aussi bien servir à faire taire leur soulèvement. « Toutes ces fleurs qui nous sont jetées et qui ne coûtent pas cher à leurs expéditeurs, leur semblent un moyen de calmer le mécontentement grandissant des femmes. » « Mais si c’était pour nous faire taire ? », interroge le Groupe femmes des XIe-XIIearrondissements de Paris[24]. Et si c’était là une manière de consacrer l’image des « femmes-fleurs, femmes-enfants, femmes-épouses ou femmes-mères » ?

En 1975, à l’occasion du 8 mars, une chanson des groupes femmes de Marseille exprime autrement cette crainte de la récupération et d’un affaiblissement du mouvement : « Ah ! l’énorme chance pour nous/ D’avoir la bonne Madame Giroud/ Nous n’avons plus besoin d’lutter/ Maintenant que nous sommes ministrées »[25].

De la même manière, l’« Année de la Femme », lancée en 1975 par l’ONU, est très critiquée par de nombreuses féministes, qui y voient une récupération sans effet concret. Elle permet selon elles de se dédouaner à bon compte : mais la page sera vite tournée et après l’année de la femme, on passera à d’autres causes, à autre chose. Certaines l’imaginent avec dérision : après l’année de la femme en 1975 seront peut-être organisées en 1976 « l’année du chien, le plus fidèle ami de l’homme » et en 1977 « l’année du cheval, la plus noble conquête de l’homme » [26].

Elles ironisent donc, par un jeu de mots – car l’humour est un trait essentiel du féminisme durant cette période : « ONU soit qui mâle y pense ». Ou bien elles chantent : « Les hommes savent plus quoi faire/ Pour nous remettre au pas/ Voilà qu’ils nous libèrent/ Il ne manquait plus qu’ça. » Que des responsables politiques se mettent en tête de « libérer la femme » leur semble suspect ; elles craignent l’instrumentalisation de leurs luttes et leur affaiblissement. Enfin, la vigilance se mue en hostilité ouverte face aux propos et propositions de Françoise Giroud.

Lors de l’émission du 30 novembre 1975 sur Antenne 2 consacrée à l’Année de la Femme, le présentateur Bernard Pivot invite Françoise Giroud. Interrogée sur la misogynie de certains maris, elle lance à propos de leurs épouses : « Ah, mais je crois qu’elles aiment ça ! » À propos de la chanson Mon homme de Mistinguett que Françoise Giroud est invitée à commenter – et qui comprend notamment ces paroles : « I´m´fout des coups, I´m´prend mes sous, je suis à bout », elle lance : « Mais c’est une chanson d’amour ! ».

Dans le film de la réalisatrice féministe Carole Roussopoulos, Maso et Miso vont en bateau (1975), ces passages provocateurs sont insérés et détournés. Les autrices du film reviennent ainsi sur une certaine acception de la « condition féminine » selon sa représentante officielle et ministérielle qui se révèle in fine très misogyne : « Elle ne peut qu’incarner la condition féminine, oscillant entre la nécessité de plaire (féminisation : Maso) et le désir d’accéder au pouvoir (masculinisation : Miso) ». D’où la formule d’ouverture qui sert d’amorce au film : « Nous avons toujours pensé que le Secrétariat à la Condition Féminine et l’Année de la femme étaient une mystification. En voici une preuve officielle. »

Auto-organisation féministe

Tout au long de ces années 1970, dans un contexte de puissante auto-organisation pour leurs droits et en particulier le droit à l’avortement – comme le montre l’impressionnante importance du MLAC, le Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception –, se forment des groupes femmes, inspirés pour certains des consciousness raising groups constitués aux États-Unis.

Ces groupes sont d’emblée perçus comme une subversion dans la mesure où ils placent en leur centre la parole publique des femmes, jusque-là si confinées dans l’espace privé. Traditionnellement, les femmes ne ‘font pas de politique’. Ce n’est pas leur rayon. La société a bien fait les choses ; que chacun s’occupe de ses affaires, et les vaches seront bien gardées. Alors, quand les femmes parlent de s’organiser et de lutter, on ne comprend plus ![27] Ces groupes sont pensés et vécus comme une mise au jour de l’aliénation qu’il s’agit dans le même mouvement d’affronter pour l’éradiquer. Cet objectif suppose de pouvoir se saisir de cette parole, hors des tabous et des carcans qui la contraignent trop souvent.

L’histoire dans laquelle les femmes ne sont que des vierges et des saintes, des mères aimantes ou des femmes fatales supposées dont l’alcôve est le seul terrain de lutte doit être abolie au profit d’une histoire où apparaissent vraiment les luttes, les grèves, les soulèvements populaires, à l’intersection de l’histoire des femmes et de l’histoire ouvrière.

La référence au 8 mars 1917, évidemment, ne manque pas, comme on le voit dans ce texte d’un groupe femmes de Saint-Germain-en-Laye, en date précisément du 8 mars 1978 :

« L’histoire, ce n’est pas seulement : Jules César, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, tous grands hommes, grands constructeurs, grands destructeurs […] Ce n’est pas non plus seulement : Cléopâtre, la Beauté Fatale ; Ste Blandine, l’Innocence Sacrifiée ; la Du Barry, la Perfide Courtisane ; ou Mata-Hari, la Belle Espionne. C’est aussi, beaucoup moins connues : Flora Tristan […] ; Louise Michel, Paule Mink, Nathalie Lemel, particulièrement actives sous la Commune, y compris sur les barricades (et pas seulement comme infirmières…), Alexandra Kollontaï, révolutionnaire russe qui s’est battue pour la cause des femmes. C’est encore celles dont on ne parle jamais : les ouvrières russes du textile qui, en se mettant en grève le 27 février du calendrier russe, soit le 8 mars 1917, sans qu’aucune organisation ait appelé à la grève, déclenchent la Révolution de février 1917 (de l’aveu même de Trotski) ; les ouvrières en luttes de LIP et de Cerisay, les femmes argentines et boliviennes qui vont jusqu’à la grève de la faim pour le rétablissement des droits démocratiques violés dans leur pays. »[28]

Institutionnalisation du 8 mars

Cependant, l’institutionnalisation de la Journée se poursuit. Ainsi, après avoir lancé une « année de la femme », l’Organisation des Nations unies adopte le 8 mars 1977 une résolution pour que les pays membres célèbrent une « Journée des Nations unies pour les droits des femmes et la paix internationale ». Elle sera rapidement nommée « Journée internationale de la femme », appellation critiquée par nombre de collectifs féministes et qui sera légèrement modifiée à partir du 8 mars 2016, transformée en « Journée internationale des femmes ». Mais le mot « droits », officiellement, n’apparaît pas.

En France, c’est le 8 mars 1982 que la journée devient homologuée par le gouvernement Mauroy sous la présidence de François Mitterrand, à l’initiative de la ministre déléguée aux Droits de la femme, Yvette Roudy. Désormais, elle acquiert alors un statut officiel, bien que ce soit sans loi ni décret.

Le 8 mars en Iran

C’est au cœur d’une révolution, qui s’est elle-même rapidement retournée en processus réactionnaire, que des femmes mobilisées pour leurs droits subissent l’une des plus terribles répressions qui soient. À partir du 8 mars 1979, jour d’une impressionnante mobilisation d’Iraniennes, une vague d’arrestations, d’emprisonnements, de persécutions et d’exécutions s’abat sur elles.

Les femmes de ce pays n’ont cessé d’en payer le prix mais leurs soulèvements forment un fil continu depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au soulèvement en cours prenant pour slogan (lui-même emprunté au mouvement kurde de Turquie) « Femmes Vie Liberté ». Au début du XXe siècle, des femmes avaient fondé des associations pour revendiquer des droits sociaux et politiques. Elles avaient même organisé un sit-in devant le Parlement en 1909 pour les réclamer. Le Parlement, devant l’ampleur de leur mobilisation, finit par céder en instaurant l’école gratuite et obligatoire – même si dans les faits elle peinait à se réaliser, par manque de moyens matériels et financiers, et donc de choix politiques et économiques.

Des militantes créèrent elles-mêmes des écoles pour filles. C’est en 1963 qu’elles obtinrent enfin les droits civiques et politiques, notamment le droit de vote et d’éligibilité. À cette époque, Khomeini avait protesté auprès du Premier ministre en considérant que l’entrée des femmes dans les Majles (la Chambre des représentants et le Sénat) était « contraire aux lois islamiques ».

Au cœur du processus révolutionnaire des années 1978-1979, Khomeini fit mine de changer d’avis, en insistant sur le droit des femmes à intervenir dans les affaires politiques. Mais dès son accession au pouvoir, il revint sur ses déclarations et imposa aux femmes un certain nombre d’obligations, dont le port du voile. Le 8 mars 1979 représente donc une date importante dans cette histoire de lutte pour la dignité et les droits pour les femmes en Iran.

4- Les années 2010 : le féminisme au cœur des mouvements sociaux

S’approprier le mot d’ordre de la grève et en redéfinir les contours

Dans la période récente des luttes féministes, le 8 mars va servir de point d’appui pour relancer et populariser le mot d’ordre de grève féministe. Le 26 août 1970, c’est à l’occasion du cinquantenaire du droit de vote des femmes que le mouvement féministe états-unien appelle à la grève des femmes, une initiative reprise en France, en 1974, par exemple. Mais c’est surtout vers le milieu des années 2010, alors que se déploie une nouvelle vague féministe, que, dans plusieurs pays, les femmes s’approprient l’instrument de la grève.

Le 3 octobre 2016 en Pologne, la première grève générale des femmes s’organise en protestation contre un projet de loi bannissant l’avortement. Dans le même temps, en Argentine, le 19 octobre, les femmes se mettent en grève pour dénoncer le féminicide de Lucia Perez, assassinée à l’âge de 16 ans. À l’appel du collectif « Ni Una Menos » (pas une de moins), des milliers de femmes sortent dans la rue pour dénoncer les violences sexistes dont elles sont victimes.

Depuis cette date, les féministes lancent chaque année un appel à une grève internationale à l’occasion du 8 mars. Le retentissement de cet appel est, d’année en année, plus puissant. Depuis le 8 mars 2017, ce sont les féministes d’une trentaine de pays qui appellent à la grève internationale du travail professionnel et du travail domestique.

Le 8 mars 2018, dans l’État espagnol, la grève a été massivement suivie (6 millions de grévistes). Elle a commencé à minuit par un concert de casseroles pour « réveiller la société et les pouvoirs publics ». Les grévistes ont préparé cette journée pendant un an, en organisant des assemblées de femmes, en faisant du porte-à-porte pour convaincre les femmes de la nécessité de se mettre en grève.

L’enjeu de la grève féministe est de s’approprier le mot d’ordre de grève et d’en reconfigurer les contours. Tout comme le travail change le travail domestique, la grève féministe change la grève. La grève féministe ne se résume pas à la cessation du travail dans le milieu professionnel mais concerne d’autres sphères de la société où les femmes agissent : travail domestique de façon majoritaire, formation et études, consommation.

La grève féministe a notamment pour but de rendre visible une réalité encore trop souvent ignorée : l’inégalité de la répartition des tâches dans la famille. Et au-delà, il s’agit également de révéler toutes les dimensions du travail des femmes bien souvent invisibilisés et/ou réalisés gratuitement, et de souligner combien elles sont centrales dans la reproduction de la force de travail et le renouvellement du système capitaliste.

En grève contre la « réforme » des retraites !

Le 11 décembre 2019, à l’occasion de la contre-réforme des retraites « par points », le Premier ministre affirme que les femmes seront les « grandes gagnantes » du nouveau système. Immédiatement, un collectif de féministes et de syndicalistes appelle à un meeting à la maison des Métallos le 16 décembre pour démonter cette affirmation. Elles soulignent entre autres qu’avec la nouvelle prise en compte de l’ensemble de la carrière, les femmes seront pénalisées par la « réforme » : leurs carrières hachées, interrompues par l’éducation des enfants et le temps partiel pèseront davantage dans le nouveau mode de calcul.

Pendant les vacances de Noël, après que la flashmob du collectif féministe chilien Las Tesis a fait le tour du monde, l’association ATTAC lance une flashmob sur la chanson « À cause de Macron », une version parodique d’« À cause des garçons », un tube de 1987, en reprenant l’icône de Rosie la Riveteuse. Vêtues d’un bleu de travail, symbole du travail professionnel, de gants jaunes pour le travail domestique et d’un foulard rouge pour la lutte, des groupes de femmes se réunissent dans les manifestations et lors d’autres événements pour chanter et danser les effets désastreux qu’aura cette contre-réforme sur les femmes :

« À cause de Macron

C’est la chute des pensions

pour Fatou et Marion

À cause de Macron

Grandes perdantes nous serons

Faut t’le dire sur quel ton ?! »

Cette flashmob fait tache d’huile. Elle est réappropriée dans de très nombreuses villes durant plus de deux mois : cette mobilisation féministe est historique[29]. Le 8 mars 2020 s’inscrit dans la continuité de cette contestation, alimentée par le scandale des Césars, qui provoque un tollé dans le monde du cinéma à la suite de la récompense pour le scénario de Roman Polanski, accusé de viols et de multiples violences sexuelles, condamné pour abus sexuel sur personne mineure, et par la répression de la manifestation parisienne du 7 mars.

En 2023, la mobilisation contre le report de l’âge de la retraite à 64 ans s’inscrit dans cette continuité. Plusieurs initiatives féministes ont été relancées, allant des Rosies aux meetings soulignant les méfaits[30] de la contre-réforme sur les femmes à l’image de celui du 15 février 2023 qui s’est tenu à Paris en passant par la perspective de la grève féministe qui s’annonce le lendemain du 7 mars, le jour où l’intersyndicale appelle à mettre la « France à l’arrêt ».

Elle invite les travailleurs et les travailleuses « à se saisir du 8 mars » pour dénoncer « l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites pour les femmes ». En effet, le « recul de l’âge légal à 64 ans fait perdre tout ou partie du bénéfice des trimestres validés au titre de la maternité et de l’éducation des enfants. »

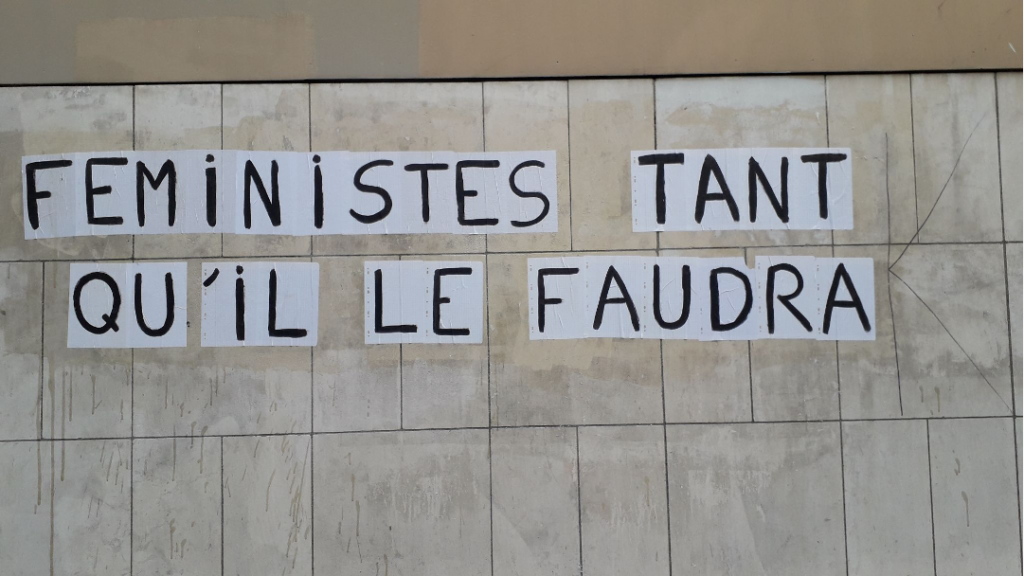

L’assemblée féministe Paris-Banlieue prépare aussi la « grève féministe pour nos retraites », soulignant que « les femmes, les personnes LGBTQI+, les personnes racisées, les personnes handicapées sont les plus exposées par la réforme des retraites qui s’annonce. Les parcours hachés, souvent liés au travail reproductif, à l’éducation des enfants et au soin diminuent les pensions. Sans compter les discriminations, les exclusions et les difficultés rencontrées sur le marché du travail. » Le 8 mars 2023 est vu comme l’occasion de poursuivre et d’élargir la grève entamée le 7 avec l’idée, non pas d’y ajouter un petit supplément d’âme féministe, mais pour rappeler que le féminisme est un anticapitalisme.

Comme l’écrit Silvia Federici : « Le féminisme n’exprime pas un intérêt particulier, ne se limite pas à l’expérience d’une fraction particulière de la population, c’est un point de vue qui jette une lumière nouvelle sur toute la réalité sociale, redéfinit le travail, le développement capitaliste, la classe et la lutte anticapitaliste. » [31]

Conclusion

Dans toutes ces luttes, celles du passé jusqu’aux plus récentes où les « premières de corvée » se sont fortement mobilisées, comme on l’a vu avec les impressionnantes grèves dans le secteur de l’hôtellerie – celle de l’Ibis Batignolles, tenace et victorieuse, restera comme tant d’autres dans l’histoire –, la force de l’entraide et de la solidarité a puissamment aidé. D’où l’importance aujourd’hui comme hier des ressources concrètes de cette entraide, avec les caisses de grève en particulier.

Si les femmes s’arrêtent, tout s’arrête ! Contre les récupérations, contre les instrumentalisations qui reconduisent les femmes à une place assignée, l’histoire du 8 mars est non seulement l’histoire d’un long refus – le refus de la domination, de l’oppression et de l’exploitation – mais aussi celle d’une immense émancipation, de génération en génération. Cette année, dans un contexte de mobilisation déterminée, la grève générale féministe se prépare. Contre les violences sexistes, sexuelles, sociales, capitalistes, patriarcales, ce 8 mars 2023 s’annonce plus déterminé que jamais !

Bibliographie

Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon & Fanny Gallot, eds, « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?». Le genre de l’engagement dans les années 1968, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

Christine Bard, Féminismes : 150 ans d’idées reçues, Paris, Le Cavalier Bleu, 2020.

Christine Bard, Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000), Paris, Paris Musées, 2022.

Pauline Delage & Fanny Gallot, Féminismes dans le monde : 23 récits d’une révolution planétaire, Paris, Textuel, 2020.

Silvia Federici, Le capitalisme patriarcal, Paris, La Fabrique, 2019.

Pauline Grosjean, Patriarcapitalisme. En finir avec les inégalités femmes/hommes dans l’économie, Paris, Le Seuil, 2021.

Liliane Kandel, Françoise Picq, « Le mythe des origines, à propos de la journée internationale des femmes », La Revue d’En face, n° 12, automne 1982.

Aurore Koechlin, La révolution féministe, Paris, amsterdam, 2019.

Maud Navarre, eds, La Grande histoire du féminisme, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 2022.

Françoise Picq, « Journée internationale des femmes : à la poursuite d’un mythe », Travail, genre et sociétés, 2000, n°3, p. 161-168.

Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michelle Zancarini-Fournel, Ne nous libérez pas, on s’en charge, Paris, La Découverte, 2020.

Rachel Silvera, « De 1995 à aujourd’hui : la place des femmes dans les mobilisations contre les réformes des retraites. Entretien avec Annick Coupé », in Nathalie Lapeyre, Jacqueline Laufer, Séverine Lemière, Sophie Pochic et Rachel Silvera, eds, Le genre au travail. Recherches féministes et luttes de femmes, Paris, Syllepse, 2021.